Рабочая длина корневого канала – расстояние от конечной точки на апексе до выбранного врачом наружного ориентира (бугра, пломбы на коронковой части).

Врачи до сих пор не могут прийти к единому мнению и сказать, что надо брать в качестве ориентира: физиологическое отверстие (переход цемента корня в дентин), апикальное отверстие (собственно сама дырка), рентгенологическую верхушку (самая удаленная точка на снимке) или анатомическую верхушку (наиболее удаленная область от коронки). Расстояние между ними составляет до 2 мм, а это разница между хорошо запломбированным каналом и сохранением очага инфекции.

Самая важная задача заключается в поиске этой конечной точки, который осложнен из-за большого количества разных анатомических структур.

Существуют 4 метода определения рабочей длины корневого канала:

- рентгенологический

- тактильный

- с помощью апекслокатора

- табличный

Рентген

Врач по снимку определяет рентгенологическую верхушку и рабочая длина корневого канала устанавливается за 1 мм до неё. Проблема заключается в том, что канал это трехмерная структура, а снимок нам представляется в двухмерной проекции. Бывают случаи, когда врач перфорировал стенку канала, тогда как на рентгенограмме все выглядит в пределах нормы. Почти в 50% всех случаев инструмент находится глубже, чем это выглядит на снимке.

Обработка каналов при помощи химических средств

К химической обработке прибегают в том случае, когда невозможна механическая чистка. Обычно процедуру выполняют с помощью химических средств при слишком узких или вовсе непроходимых каналах. После химической обработки можно проводить механическую.

Раньше для процедуры использовали азотную и соляную кислоты. Но позже отказались от этих веществ, так как они обжигали окружающие ткани зуба, попадая на них. Сегодня применяют кальциевые соли и хелатообразующие вещества. Они могут быть в жидкой или гелеобразной форме. Растворы солей кальция отлично проникают в узкие каналы. Преимуществом данных веществ является их антисептическое свойство. Кроме того, они содержат в составе ЭДТА, которые обеспечивают хорошее скольжение инструментам. Химическая обработка проводится в несколько этапов:

- Полость в зубе тщательно высушивают.

- В нее помещают раствор и нагнетают его.

- После проникновения химического вещества, канал расширяют механическим способом.

Растворы не оказывают негативного влияния на окружающие ткани. Препараты должны соответствовать следующим требованиям:

- Оказывать бактерицидное воздействие.

- Не повреждать окружающие ткани при попадании на них.

- Не вызывать аллергии.

- Не вызывать устойчивость микроорганизмов.

- Оказывать быстрый эффект.

- Быть активными в присутствии органических соединений.

- Не иметь резкого запаха.

На сегодняшний день практически невозможно подобрать вещество, которое будет соответствовать всем вышеперечисленным требованиям. Самым популярным препаратом, используемым в стоматологии для обработки корневых каналов, является гипохлорид натрия. Он эффективен, обладает широкой бактерицидной активностью, благодаря чему защищает зуб от попадания различных микроорганизмов.

После проведения обработки выполняется пломбирование. Для этого также подбираются качественные материалы, которые будут сохранять свою форму и объем в полости канала. Это свойство обеспечит надежную защиту от попадания бактериальной инфекции.

Тактильный метод

Наименее надежный вариант определения длины корневого канала, качество такой диагностики зависит от «чуйки» врача и его опыта, что согласитесь, недопустимый аргумент. Тонкий инструмент засовывают в канал и на ощупь определяют место отверстия. Другой способ заключается в применении бумажного штифта. Там, где он пропитался кровью или иным содержимым, считается точкой выхода. Если кровью пропиталась не маленькая часть, а значительный участок, то следует сделать вывод о выходе за верхушку. Сюда же можно отнести болевые ощущения. Когда инструмент выходит за верхушку, больной чувствует укол, на что и ориентируется врач.

Длина каналов зубов верхней и нижней челюсти

Для проведения качественного эндодонтического лечения важно знать длину зубного канала. Длина каналов зубов (таблица представлена ниже) зависит от размеров самого зуба. Определение таких параметров возможно несколькими способами.

Первичную предварительную оценку проводят табличным способом (средняя длина канала и ее вариабельность в мм в зависимости от формулы зуба):

Иногда длина каналов зубов может быть определена по рентгенограмме, но рентгенографическое изображение в большинстве случаев не отражает истинных размеров.

С точностью 60-97% длина определяется электрометрическим способом (по изменению электрического сопротивления тканей) с помощью апекслокатора.

Тактильный способ основан на медленном погружении зонда в канал до заклинивании.

По ощущениям пациента (легкий «укол» при продвижении инструмента за верхушку корня) при лечении без анестезии длина канала определяется также ориентировочно.

Эффективно использование комбинации нескольких подходов.

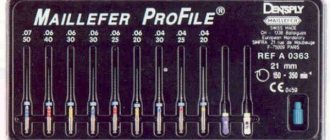

Апекслокатор

Элеткронный метод считается самым надежным из всех указанных. Наиболее популярными марками аппаратов являются: российский Geosoft (ЭндоЭст), японский NSK (iPex), немецкий VDW (Raypex).

Определение рабочей длины корневого канала:

- на губу пациента вешается один провод с крючком на конце

- диагностический инструмент (например, К-файл) устанавливается в держателе

- затем врач медленно продвигает его по каналу, на экране прибора высвечиваются цифры, сколько осталось до верхушки. Также подается прерывистый звуковой сигнал. На некоторых моделях имеется графическое отображение: зеленый – далеко, желтый – близко, красный – на месте

- когда инструмент достигает пункта назначения, на экране высвечивается надпись APEX, а сигнал гудит непрерывно

Определение рабочей длины корневого канала

Еще в 1965 году Seltzer и Bender показали, что качество эндодонтического лечения зависит от трех обязательных составляющих – тщательной очистки канала, стерилизации и полной его обтурации. Основой успешного эндодонтического лечения является правильное определение рабочей длины корневого канала. При пренебрежительном отношении к данному этапу лечения становится невозможным качественное проведение всех последующих этапов, и как следствие качество всего эндодонтического лечения значительно снижается.

Рабочая длина корневого канала – это расстояние между наружным ориентиром на коронке зуба до апикальной границы. В анатомии апекса важное значение имеют три образования: собственно апекс (рентгенологическая верхушка), большое апикальное отверстие и апикальная констрикция. В качестве физиологического апикального уровня для инструментальной обработки и пломбирования корневого канала рекомендована зона апикальной констрикции. Апикальная констрикция – это область апикальной части корневого канала с наименьшим диаметром (Ricucci & Langeland 1998). Микроскопические и морфометрические исследования корневых каналов показали, что, как правило, апикальное сужение не совпадает с дентино-цементной границей, как считалось ранее. От апикальной констрикции до большого апикального отверстия происходит воронкообразное расширение корневого канала, тщательно обработать которое не представляется возможным. По данным ряда авторов в 75% случаев апикальное отверстие отклонено от основной оси зуба. Это значит, что рентгенологически определяемый апекс и апикальная констрикция часто располагаются на разном уровне, поэтому при использовании только рентгенограммы для определения рабочей длины корневого канала могут возникнуть серьезные неточности.

Существует несколько методов определения рабочей длины корневого канала: табличный, тактильный, рентгенологический, метод красной точки (бумажного штифта), реакции пациента, электронный (с помощью апекслокаторов)

По статистике, при первичном прохождении корневого канала врач-стоматолог может тактильно определить апикальную констрикцию в 75% случаев. При лечении девитальных зубов можно дополнительно руководствоваться реакцией пациента на продвижение инструмента в корневом канале. При достижении апикального отверстия пациент ощущает легкий укол.

Одним из популярных методов определения рабочей длины является рентгенологический. При этом контрольные рентгенограммы делаются на этапе эндодонтического лечения с введенным инструментом и в процессе пломбирования корневого канала. Однако положение апикальной констрикции существенно варьирует, может изменяться в зависимости от возраста пациента, парафункции жевательных мышц, апикальной резорбции и других факторов. По данным гистоморфометрических измерений, проведенных Dummer et al. (1984), среднее расстояние между апикальной констрикцией и анатомической верхушкой составляет 0,51 мм. Более чем в 92% случаев апикальное сужение находится в 0,5 мм от анатомической и в 1,0 мм от рентгенологической верхушки. Исходя из анатомии апекса исследователи рекомендуют обработку корневого канала на 0,5-2 мм от рентгенологической верхушки корня, т к зона апикальной констрикции находится в этом диапазоне с наибольшей статистической вероятностью. Рентгенограмма является двухмерным изображением и не воспроизводит всю анатомию апикальной части корня, часто отмечаются наслоения и искажения изображения. Chunn et al. (1981) обнаружили, что 43% файлов, находящихся в районе апекса на рентгенограмме, фактически оказались за верхушкой (в периодонте). При интерпретации рентгенологических данных потенциальной ошибкой является субъективность исследователя. Поэтому руководствоваться только данным методом определения рабочей длины нецелесообразно.

В процессе высушивания корневого канала кровь на бумажном штифте также может помочь в определении рабочей длины (метод красной точки). Кровь на кончике бумажного штифта свидетельствует о чрезмерном расширении апикального отверстия и выходе инструмента за верхушку. Размер пятна крови соответствует длине, на которую следует уменьшить рабочую длину канала. Данный метод также не является объективным и зависит от особенностей клинической ситуации.

Метод апекслокации основывается на постоянстве электрического сопротивления тканей. Так как твердые ткани зуба обладают более высоким сопротивлением, чем слизистая оболочка полости рта и ткани периодонта, то электрическая цепь между электродами, размещенными на губе и в канале, остается не замкнутой до момента достижения файлом тканей периодонта. Апекслокаторы первых поколений работали только в сухом и чистом канале и определяли силу постоянного тока. Начиная с третьего поколения апекслокаторы определяют импеданс с помощью переменных токов разной частоты (начиная от 5 частот апекслокаторов 3 поколения, до двухчастотных апекслокаторов 5 поколения). Импеданс имеет наименьшее значение в области апикальной констрикции и наибольшее в области большого апикального отверстия. Таким образом, все современные апекслокаторы измеряют именно эту точку падения сопротивления. Поэтому ни один апекслокатор не может измерять длину корневого канала, мы не можем получить метрический результат, даже если апекслокатор имеет миллиметровую шкалу.

К апекслокаторам пятого поколения относится Raypex 5 (VDW). Отличительными чертами Raypex 5 являются цифровая техника измерения импеданса, четкое изображение на цветном жидкокристаллическом дисплее и повышенная точность измерений. Аппарат работает от аккумулятора.

Губной электрод крепится на губе напротив исследуемого зуба. Корневой канал должен быть влажным, но избыток жидкости в полости зуба нежелателен. Врач может наблюдать продвижение файла на дисплее аппарата. Как только файл доходит до апикальной трети канала на экране появляется увеличенное изображение апекса с индикацией положения файла по отношению к апикальному отверстию. Графическое изображение положения верхушки инструмента сопровождается звуковым сигналом различной интенсивности в зависимости от его приближения к апексу.

На изображении апикальной трети канала выделены несколько сегментов разной окраски: зеленым обозначена зона апикальной констрикции, желтым – большое апикальное отверстие, красный цвет обозначает выход инструмента за апекс, при этом слышен непрерывный звуковой сигнал. Как правило, при витальных зубах рекомендуется обрабатывать корневой канал до зеленой зоны. В случае девитальных зубов, при периодонтитах рекомендуется обработка корневого канала до желтого участка. Таким образом, увеличенное изображение апикальной части корневого канала с градуированными участками позволяет стоматологу самому решать, на каком уровне заканчивать обработку канала. Кроме того, стоматолог может самостоятельно установить так называемый «виртуальный апекс» — точку в апикальной зоне, при достижении которой будет резко увеличиваться частота звуковых сигналов апекслокатора.

Дополнительным преимуществом в работе с апекслокатором Raypex 5 является наличие демо-режима, позволяющего быстро освоить работу с ним, а также объяснить принцип работы пациенту. Кроме того, удобный складной корпус обеспечивает удобный обзор дисплея под любым углом.

Несомненным преимуществом измерения корневого канала с помощью апекслокатора является значительно большая точность по сравнению с таковым посредством рентгенографии Исследования, посвященные оценке апекслокаторов, показали точность определения рабочей длины в пределах 0,5 мм от апикального отверстия в 75 — 93,4% случаев.

Ошибки определения рабочей длины корневого канала с помощью апекслокатора могут быть связаны с контактом электродов с металлическими конструкциями в полости рта, наличии перфорации, сломанного инструмента, при открытом апексе или апикальной резорбции, наличии большого количества жидкости в полости зуба, а также при заряде аккумулятора менее 50%.

Исследование длины корневого канала апекслокатором в сочетании с рентгенологическим исследованием является наиболее полным. Нельзя доверять полностью только одному методу определения рабочей длины. Желательно сочетать несколько методов сразу.

Список литературы:

- Барер Г.М., Антанян А.А. Объективизация клинико-лабораторного метода исследования апекс-локаторов / «Cathedra», № 7, 2003

- Д-р Бен Джонсон До какого уровня вы хотите пройти корневой канал: не доходя до верхушки корня, непосредственно у верхушки или за верхушкой? / Новости Dentsply №12 / март 2006

- Р. Бир, М. Бауман, С. Ким Эндодонтология – М, 2004

- С. Коэн, Р. Бернс Эндодонтия – Санкт-Петербург, 2000

- Смирнова М. А., Шпак Т.Д. Современные технологии в эндодонтии. Атлас-обзор — Санкт-Петербург, 2007

- Harald Schlepper Accurate length determination / DPRE, march 2007

- Harald Schlepper Was ein moderner apexlocator kann / Newsletter, №2, 2008

- K. T. Wrbas, A. A. Ziegler, M. J. Altenburger & J. F. Schirrmeister In vivo comparison of working length determination with two electronic apex locators / International Endodontic Journal, № 40, 133–138, 2007

- Kumar SS et al. A simple model to demonstrate the working of electronic apex locators / Endodontology, Vol. 16, 2004

- R. Mounce Определение истинной рабочей длины / Endodontic practice, март 2007, с. 17-19

Статья предоставлена ООО «Фармгеоком»

Табличный метод

За долгое время клинических наблюдений у врачей скопилась обширная база по рабочей длине корневых каналов. Так что при отсутствии иных вариантов, можно взять условный резец и свериться с показаниями в таблице. Если нет апекслокатора и рентгена, то данный метод следует дополнить тактильным. Впрочем, анатомия у каждого человека индивидуальна, так что достоверность табличных значений также не высока.

Так какой же самый эффективный метод определения рабочей длины корневого канала?

Увы, одной идеальной методики не существует. На данный момент принято полагаться на связку «апекслокатор + рентген».

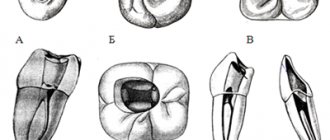

Сколько каналов в 5, 6, 7 и остальных зубах верхней и нижней челюсти, какая длина

Зубы отличаются друг от друга формой, строением, количеством корней. Пространство внутри корня называют корневым каналом. Количество корней имеет взаимосвязь с нагрузкой, которая приходится на зуб, но то, сколько каналов в зубе, не имеет прямой зависимости от числа корней. И даже в одном и том же зубе у разных людей число каналов может различаться.

Залогом качественного эндодонтического лечения является точное определение каналов зубов: их количества, длины, формы.

Как правило, чем глубже находится зуб во рту, тем больше у него каналов. Различаются количеством каналы зубов верхней и нижней челюсти: у верхних зубов их больше.

Предварительную оценку числа каналов в зубе проводят по таблице (вероятность определенного числа корней в зависимости от расположения зуба):

Так, каналы 24 зуба (левая четверка на верхней челюсти) в 85% случаев определяются числом 2. Т.е. в этом зубе обычно всего два канала. Но 9% людей могут иметь только 1 канал, а 6% ‑ 3 канала. С другой стороны 3 канала в зубах чаще всего (77%) имеет «семерка» нижней челюсти. С наибольшей уверенностью можно судить о том, сколько каналов в переднем зубе на верхней челюсти – всего 1.

Ответить же на вопрос, сколько каналов в зубе мудрости, статистически невозможно: у верхних число варьируется от одного до пяти, у нижних – около трех.

Точное число можно узнать только при вскрытии зуба или по результатам рентгенографии (прицельной, для конкретного зуба, или ортопантограммы, для оценки состояния всех зубов).

Метод бумажных штифтов

Этот метод основан на увлажнении бумажного штифта при легком выведении за рабочую длину корневого канала. Когда бумажный штифт находится в высушенном канале и не достигает апикального отверстия, он извлекается сухим. Если бумажный штифт, введенный в сухой канал, проходит через апикальное отверстие, он будет извлекаться с жидкостью (кровь, гной, сыворотка, слизь) на части штифта, которая вышла за пределы канала. Под воздействием капиллярных сил жидкость будет перемещаться выше, и уровень увлажненности штифта будет распространяться на его часть, не контактировавшую с жидкостью.

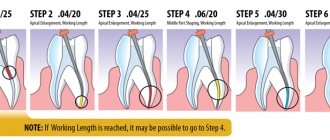

Техника

Введите бумажный штифт в высушенный канал на 0,5 мм короче, чем определена рабочая длина электронным апекслокатором. Если штифт при извлечении сухой, нужно продвинуть его вглубь канала, пока он не достигнет жидкости, и тогда отметить длину сухой части штифта. Далее берется штифт меньшей длины, чем отмеченная и проверяется. Для предупреждения появления эффекта капиллярности, штифт не должен слишком долго оставаться в контакте со стенками канала.

Недостатки:

- Воспаленная, измененная, расширенная и кровоточащая верхушка корня;

- Требуется внимательность для извлечения штифта вовремя, пока он не стал слишком влажным;

- Увлажненный апекс.

Советы и хитрости

- Всегда измеряйте рабочую длину на предоперационной рентгенограмме;

- Проверяйте рабочую длину на всех этапах эндодонтического лечения: от разведки до создания «ковровой дорожки» и формирования канала. Чем более изогнут канал, тем большая тенденция к уменьшению рабочей длины;

- Проводите предварительное прохождения каналов;

- Будьте внимательны к наличию металлических реставраций, из-за которых могут появляться ложные показания апекслокатора;

- Определение рабочей длины должно производиться постепенно по шкале апекслокатора;

- Прибор должен иметь тесный контакт со стенками канала для правильной интерпретации, при наличии широких каналов используют файлы большего размера;

- Не измеряйте показания прибора при повышенной влажности канала.

Перевод выполнен специально для форума

Stomatologija .su . Пожалуйста, при копировании материала, не забывайте указывать ссылку на текущую страницу.

Проходимость зубных каналов

Помимо числа и длины важной информацией является проходимость корневых каналов, которая зависит от степени и локализации искривления. Если искривление меньше 25 градусов, то канал является инструментально доступным, от 25 до 50-ти градусов – труднодоступным (т.н. труднопроходимые каналы зуба), свыше 50-ти градусов – недоступным. При локализации искривления около устья канала, возможно расширение последнего и улучшение проходимости.

Если при обследовании обнаруживается слишком узкий, глубокий канал в зубе, для уточнения его конфигурации может потребоваться проведение КТ. Лечение сложных зубов требует особо кропотливой работы, облегчить которую можно с помощью микроскопа.

Иногда врачу никак не найти канал в зубе. Такая ситуация обычно связана с облитерацией (сужением или зарастанием) каналов из-за воспалительного или опухолевого процесса, неправильно проведенного лечения в прошлом, возрастных изменений.

Помните, что только специалист может оценить состояние корневых каналов и в зависимости от их структурных особенностей определить тактику лечения.

Метод периодонтальной чувствительности

Этот метод основан на появлении болевой реакции пациента, когда К-файл достигает рабочей длины и касается тканей периодонта.

Недостатки:

- Любой метод, основанный на появлении боли у пациента, не является идеальным решением.

- Сложная интерпретация при наличии воспаления тканей – гидростатическое давление, создаваемое в канале, может вызвать неожиданную боль от умеренной до сильной. В этом случае при появлении боли кончик файла может быть на расстоянии несколько мм от апикального сужения.

- Сложная интерпретация при наличии н екроза тканей – выход К-файла за канал и прохождение его через апикальное отверстие может не вызывать каких-либо неприятных и болевых реакций. Особенно часто так бывает при периапикальных поражениях, так как снижена васкуляризация тканей. Однако витальная пульпа может оставаться в наиболее апикальной части канала, даже при наличии обширных поражений.

Рентгенографический метод

Эта методика основана на подготовке корневого канала и его обтурации на уровне рентгенографической верхушки.

Преимущества:

- Определение не случайное, не субъективное и не статистическое;

- Легко распознается на правильно сделанном интраоперационном рентгенологическом снимке;

- В 50% случаев канал заканчивается на уровне анатомического апекса, что хорошо определяется на рентгенограмме;

- В случае когда канал заканчивается латерально от геометрической верхушки корня ( M /Д), рентгенографический метод также эффективен.

Недостатки:

- Если апикальное отверстие смещено в другом направлении, это незаметно на рентгенограмме, тогда инструментальная обработка на уровне рентгенологической верхушки корня приводит к выходу за пределы корневого канала;

- Двухмерное изображение уменьшает или сглаживает щечно-язычное измерение;

- Действие минимальной дозы облучения, что недопустимо при беременности;

- Трудности при выполнении у некоторых пациентов;

- Наложение изображения в многокорневых зубах и со сложным анатомическим строением.