Окклюзия бедренной артерии – это нарушение ее проходимости (закупорка).

В результате окклюзии артериальная, обогащенная кислородом кровь перестаёт поступать в нижнюю часть ноги. Развивается ишемия (местное малокровие).

Окклюзия бедренной артерии наблюдается в основном у мужчин. На лица старше 50 лет приходится до 75% случаев заболевания.

Окклюзия бедренной артерии может быть:

- сегментарной, затрагивающей лишь ограниченный по протяженности участок артерии;

- полной, когда поражается вся артерия;

- сочетающейся с окклюзиями других артерий нижних конечностей.

Причины

Окклюзии сосудов связаны с состоянием сосудистой недостаточности. Окклюзионный процесс возникает:

- в результате полученных травм, если артерия пережата.

- из-за того, что просвет закупорен тромбом или эмболом.

Образованию тромбов способствует хроническое заболевание — атеросклероз сосудов. Разрастаясь и увеличиваясь в диаметре, атероматозные бляшки мешают нормальному кровотоку. Атеросклеротическая бляшка приводит к свертыванию крови и образованию тромба. Окклюзию вызывают отделившиеся фрагменты бляшки, которые свободно двигаются по сосудистому руслу. Кроме того, в результате атеросклероза стенки сосудов теряют упругость, становятся тоньше и расслаиваются под давлением крови, что становится причиной образования аневризм. На участке сосуда, где появилось расширение, с большой вероятностью возникают тромбоз или эмболия.

Прогноз и профилактические рекомендации

Если артериальный просвет закупоривается на половину, недуг может протекать без явных признаков. При подобной картине риск развития апоплексии составляет 10% из всех случаев в течение пяти лет. Закупорка васкуляра на 75% ведет к инсультному приступу в 6% в первый год. Полное тромбирование канала приводит к непременному неврологическому поражению в 40% инцидентов. Профилактическое оперативное вмешательство с протезированием и без него позволяет свести указанные риски до минимальных значений.

Для профилактики смыкания сосудистых стенок рекомендуется избавиться от вредных привычек, сбалансировать питание, следить за набором веса. Липидный состав крови определяется при регулярной сдаче анализов. При необходимости терапевтические рекомендации помогают скорректировать состав кровяного раствора. При наличии сердечных аномалий следует своевременно проводить поддерживающее лечение. При врожденных заболеваниях ССС также рекомендуется регулярно исследоваться по назначениям кардиолога.

Окклюзия сосудов сердца

Опасным состоянием считается острая окклюзия коронарных артерий, которые снабжают кровью сердечную мышцу. Это происходит в результате атеросклероза коронарных артерий и ишемической болезни сердца. Если при хроническом течении заболевания человек сталкивается со стенокардией, то острая форма чревата инфарктом и даже смертью пациента. Типичные признаки окклюзии сосудов сердца — боли за грудиной, которые продолжаются более 10 минут и не проходят в состоянии покоя или после приема нитроглицерина. В этом случае используют понятие острый коронарный синдром: больной с такими симптомами должен быть немедленно госпитализирован.

Опасность заключается в том, что симптомы ишемической болезни человек поначалу игнорирует или попросту не ощущает, не предпринимая никаких мер. Для окклюзии сосудов характерна внезапность и неожиданность, поэтому при первых признаках развивающейся ишемической болезни немедленно обратитесь к врачу.

Окклюзия и прикус

Зачем пациент приходит к ортодонту? Правильно: зубы выровнять да прикус исправить… Об этом мы уже говорили (см. здесь)

Но что такое, собственно, прикус и с чем его едят (тем паче что такое прикус зубов правильный и неправильный) пациент обычно не имеет ни малейшего представления. Иному пациенту, к примеру, что прикус что привкус — односмысленно. Так и формулируют: «Мы это… насчёт приВкуса… типа подровнять». Не отстают от них и многие мои коллеги: из десяти мною опрошенных стоматологов разных специальностей (ортодонтов, ортопедов, хирургов, терапевтов) более-менее внятно сформулировать что такое прикус смогли лишь четверо. А на вопросе (пожелании) обосновать и развести по смыслу понятия прикус и окклюзия поплыли все до единого. Во как…

Но ведь такие понятия как прикус и окклюзия являются ключевыми не только в ортодотии, а в стоматологии вообще. Поэтому вместе с Вами и своими коллегами хотелось бы порассуждать на эту тему и определиться, наконец, в понятиях, что же это за прикус такой (который иногда так хочется исправить). И что же все таки такое правильный и неправильный прикус.

Окклюзия зубов — это всякое (любое) смыкание зубов верхней и нижней челюстей. Ключевое слово здесь (и в понятии окклюзия, и в понятии прикус) — смыкание. Если нет смыкания — это уже не окклюзия. Это дизокклюзия (ее отсутствие).

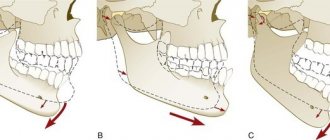

В зависимости от положения нижней челюсти (а как мы с Вами знаем — она подвижна) различают несколько видов окклюзии: центральную, переднюю, заднюю и боковые.

a) Центральная окклюзия; b) Задняя (дистальная) окклюзия; c) Передняя (сагиттальная) окклюзия

Центральная окклюзия (ЦО) — это нечто вроде идеала или шаблона. В жизни и практике практически недостижимого, а вернее часто просто не достигаемого (по разным причинам). Принято считать, что ЦО характеризуется тремя (хотя дальше мы поймем, что далеко не тремя) основными факторами: зубным, суставным и мышечным.

Ну с зубным фактором все понятно: зубы должны смыкаться. И желательно не абы как, а в четком порядке. Но об этом расскажу чуть позже, когда пойдет разговор о прикусе. А что же с остальными двумя факторами? Поясняю.

Суставной фактор ЦО (центральной окклюзии). Мы с Вами знаем, что положение нижней челюсти можно определять по положению суставных головок височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Ну так вот, при центральной окклюзии суставные головки стоят наиболее ровно и правильно, отображая идеальное положение нижней челюсти относительно челюсти верхней.

Напомню: верхняя челюсть в отличие от нижней практически неподвижна. Она плотно прибита гвоздями (а у некоторых прикручена шурупами) к черепу. ШУТКА! Про фиксацию верхней челюсти к черепу у нас еще будет отдельный разговор… Там тоже все очень интересно и не так просто.

Идеально ровное размещение суставных головок нижней челюсти в суставной ямке височной кости должно быть обеспечено максимально равномерной и сбалансированной работой определенных мышц челюстно-лицевой области. Ведь именно мышцы и обеспечивают положение нижней челюсти в пространстве (собственно, как и любой другой кости). Вот Вам пожалуйста и мышечный фактор.

Еще раз повторюсь — ЦО (центральная окклюзия) — это как бы некий идеал, к которому вроде как все стремятся, но получить его — это что то с чем то (всем ли, и всегда ли это удается?). Потому как сами прикиньте сколько сбивающих факторов (а Вы даже не представляете сколько) мешает этот идеал получить. Ну да мы об этом еще поговорим.

А остальные виды окклюзии? Здесь все проще. Выдвинул челюсть вперед — получилась передняя окклюзия. Задвинул назад (это не так просто, верно?) — получите заднюю окклюзию. Вправо-влево челюсть свернули (единственно, зубы должны быть в контакте) — это боковые окклюзии.

С

окклюзией вроде разобрались. А что же такое прикус?

«Прикус — это смыкание зубов при привычном, статическом положении нижней челюсти» (Л.С. Персин)

Исходя из самой формулировки понятия прикус, главным его признаком является смыкание зубов (окклюзия) или отсутствие их смыкания (дизокклюзия). А привязка к положению нижней челюсти (а именно оно, как мы уже говорили, определяет вид окклюзии), позволяет сказать что прикус — это смыкание зубов в привычной окклюзии. Т.е. прикус — это очень частный случай окклюзии. И выходит, что сугубо индивидуальный.

У кого то зубы могут быть идеально ровные и смыкаться вроде как правильно (т.е. иметь максимально множественные и плотные контакты). Т.е. прикус в принципе присутствует. Но нижняя челюсть (а суставные головки это четко показывают) при этом смещена, к примеру, в боковую окклюзию. И для человека это смыкание будет привычным (зубы то смыкаются лучше некуда). И именно это привычное смыкание и будет его прикусом. Индивидуальным. Который, кстати, из за неправильного положения нижней челюсти неплохо бы и подправить… Несмотря на возможно на полный «голливуд» с зубами.

Вот и выходит, что при совпадении прикуса (привычного смыкании зубов) с центральным положением челюстей (центральной окклюзией) прикус является физиологическим. А при аномалиях окклюзии привычное положение нижней челюсти не совпадает с ЦО. И тогда вид прикуса определяется по тому положению нижней челюсти, которое является для человека привычным.

Так и различают физиологический прикус и аномалийный.

Понятия физиологический прикус и физиологическая окклюзия — тождественны. В случае, когда есть проблема со смыканием зубов, но их смыкание все же имеет место быть, можно говорить об аномалии прикуса (окклюзии). Например: дистальная окклюзия, мезиальная окклюзия и т.д. Т.е. смыкание зубных рядов есть, просто оно нарушено. Когда же смыкания зубов нет в принципе, то о прикусе не говорят. Его в этом случае просто нет. Как нет и окклюзии. Поэтому, к примеру неправильно ставить диагноз»открытый прикус». Раз прикуса нет — значит это дизокклюзия.

Физиологический прикус имеет ряд признаков:

Рис.1:

Рис.1: Верхние боковые зубы перекрывают нижние на глубину продольной фиссуры (б), а в передним участке верхние резцы перекрывают нижние не более чем на 1/3 высоты их коронок (а)

Рис.2:

Рис.2: Каждый зуб смыкается с двумя зубами- антагонистами (а). Кроме нижних центральных резцов и верхних последних зубов (они имеют по одному антагонисту) (б)

Рис.3:

Рис.3: Каждый верхний зуб смыкается с одноименным нижним и позадистоящим нижними зубами (а). А каждый нижний — с одноименным верхним и впередистоящим верхними зубами (б)

Рис.4:

Рис.4: Средняя линия должна проходить между центральными резцами

Рис.5:

Рис.5:

• На верхней челюсти зубная дуга больше по диаметру альвеолярной дуги, а альвеолярная больше базальной (челюстной)

• На нижней челюсти наоборот: базальная дуга самая широкая, потом альвеолярная, а самая узкая — зубная

Рис.6:

Рис.6: Зубы одной челюсти соприкасаются меж собой точечно, апроксимальными (боковыми для резцов и клыков, и передне-задними для премоляров и моляров) поверхностями

Рис.7:

Рис.7: Высота коронок зубов уменьшается от центральных резцов к молярам, за исключением клыков. Верхние зубы наклонены во внешнюю сторону (вестибулярно), а нижние располагаются отвесно

Рис.8:

Рис.8: Первые моляры своим мезиально-щечным бугром входят в межбугровую фиссуру одноименного нижнего моляра

Теперь поняли к чему, к какому смыканию (как результату лечения) надо стремиться? Хотя это всего лишь «внешняя» часть окклюзии (прикуса). А в современной интерпретации прикус (окклюзия) это не только зубы и их смыкание. Там все гораздо глубже и интересней. Но об этом поговорим чуть позже…

Различают так же смыкание молочных зубов (молочный прикус), смыкание постоянных зубов (постоянный прикус) и сменный прикус (смыкание зубов в период смены молочных зубов на постоянные).

Ну вот, мы, вроде как, и определили ориентиры «правильного» прикуса. Прочитали? Запомнили. Здорово. А теперь … забудьте. Почему? Да потому, что ориентирами здесь являются зубы. Только зубы. А зубы — это уж очень поверхностный и очень ненадежный ориентир. Зависимый от множества других факторов-ориентиров. А значит определять «правильность» или «неправильность» прикуса лишь по смыканию зубов, по крайней мере, неразумно. Ненадежно это. Неточно. Чревато ошибками и проблемами, которые и наблюдаем практически ежедневно.

К большому сожалению, в абсолютном большинстве случаев, на этих «зыбких», ненадежных «чисто зубных» ориентирах и строится все ортодонтическое лечение. Да не только ортодонтическое, а вообще стоматологическое. Протезирование, имплантация, реставрация зубов, тоже опираются на сами зубы. Только на зубы. По сути, цели и задачи стоматологического (и ортодонтического, в том числе) лечения очень часто сводятся лишь к тому, чтобы «притягивают» зубы друг к другу. И в легкую протезируют и имплантируют. Получая некий внешний эффект, видимость «правильного» прикуса, иллюзию успешного лечения. А потом наступает расплата…

Коронки, мосты дорогостоящие ломаются непонятно почему. Имплантаты вываливаются или дают воспаление. И зубы кривые чего то не в ту сторону исправляются. И с суставом височно-нижнечелюстным проблема вдруг ни с того ни с сего выскакивает. А это, к слову, действительно проблема, так как спецов по ВНЧС днем с огнем не сыщешь. Не, рекламы и понтов конечно много. А результатов то кто-нибудь видел?

Или еще покруче: начинаются проблемы иного порядка, вроде как далекие от зубов: поясницу ломит, голова болит, давление скачет, организм на погоду как то негативно реагирует … И начинаются безконечные походы по невропатологам, неврологам, психотерапевтам, остеопатам, и прочим «- атам», «-истам», и «-ологам». Безконечные, потому что эти специалисты, обычно тоже кроме «своей» болячки ничего не видят.

И ведь невдомек, что в этих бедах, в том числе и неправильная формулировка понятий прикус и окклюзия виновата. А ведь расплачивается за этот «сбитый прицел», естественно, пациент. Не деньгами (вернее не только деньгами). Главное, и самое печальное, своим здоровьем. И даже не догадываясь, зачастую, что причиной многих (ох многих) болячек — неправильный, а иногда неправильно исправленный прикус. А все почему? Да потому что установки, догмы, на которых стоматология современная существует не менялись по большому счету уже лет сто пятьдесят. И в чем тогда «современность» сегодняшней стоматологии? Только лишь в плодах технического прогресса? Получается какой-то «забег в ширину». Посмотришь на темы учебных семинаров и аж тошно. О чем там речь: «какие брекеты круче…», «какие пломбы лучше…», «какая керамика краше…». И чего? Только на это жизнь тратить? А в глубину то слабо копнуть?

И саму формулировку понятий прикус и окклюзия, как основных ориентиров в стоматологическом лечении, давно пора менять. Иначе так и останемся неандертальцами. Вооруженными современной аппаратурой дикарями. Неспособными при все своем «вооружении» к грамотному лечению, к реальной помощи.

Расстроились? Понимаю. Но давайте разберёмся…

Вот давайте прямо с формулировки прикуса и начнём. Помните, как она звучит? «Смыкание зубов в привычной окклюзии».

Смыкание зубов. А зубы откуда растут? Правильно — из челюстей. И если скажем челюсть находится в неправильном положении, или деформирована, на смыкании зубов это скажется или нет? Разумеется — да.

А челюсть (возьмем верхнюю) откуда растет? Вспоминаем анатомию… Правильно — она к черепу крепится. К самому его (черепа) основанию. И если черепные кости деформированы, или находятся в неправильном положении (смещены в результате травмы), это может отобразиться на положении верхней челюсти? Может. А стало быть, такое смещение и на смыкание зубов (прикус) повлияет. Во как интересно, верно?

А нижняя челюсть? Она в общем, как будто, тоже к черепу «приделана». Через сустав височно-нижнечелюстной (ВНЧС). А неотъемлемой частью сустава является височная кость (кость черепа!!!). Точнее её суставная ямка. И если височная кость находится, к примеру, в какой-нибудь наружной ротации (а это довольно часто встречается), как Вы думаете, для нижней челюсти и нижних зубов (а далее для окклюзии) это будет иметь какие-то негативные последствия? И думать нечего — ответ очевиден.

К тому же нижняя челюсть (её положение) находится в прямой зависимости от положения челюсти верхней. Зависимость примерно такая же как дверь зависит от дверного косяка: косяк ровный и дверь не скрипит. И нормально открывается. А кривой косяк — так и дверь тоже неправильно расположена, что влечет проблемы с её открытием-закрытием…

И с челюстями точно так же: если верхняя челюсть деформирована или неправильно спозиционирована в пространстве (сама по себе или из-за «перекосов» черепных костей), то нижняя челюсть вынуждена подстраиваться под «неправильную» верхнюю. А чем подстройка (вынужденное положение) в конечном итоге обеспечивается-осуществляется? Да зубами компенсаторно-неправильно расположенными. Вот Вам пожалуйста: получите неправильный прикус.

Идем дальше. А с чем анатомически череп «контачит»? Правильно — с позвоночником. Значит любая проблема с осанкой (сколиоз какой-нибудь), тут же вызовет компенсаторную перестройку костей черепа. А с ними и верхней челюсти. А дальше, как в сказке про репку: искривился позвоночник -«поехал» череп — за ним верхняя челюсть -за ней нижняя. Плюс зубные ряды компенсаторно деформируются… (механизм читайте выше). На «выходе»- опять же, проблема смыкания зубов.

Надо понять одно: зубы — это часть скелета. А скелет — это замкнутая кинематическая система. В ней все на компенсациях построено (чтобы равновесие сохранить). А мы до сей поры отдельно лечим плоскостопие. Отдельно осанку «правим». И обособленно пытаемся решить проблему со смыканием зубов (окклюзией). А еще удивляемся, когда как то «не очень» выходит.

Или с другой стороны… Представляете, если бездумно «прикус исправить» и зубы «разравнять». Как многим кажется — одень брекеты, поноси их год-полтора. И всё. Щастье привалит. А то, что прикусом «исправленным» мы все перекосы скелетные (неучтенные), как пробкой «закупорили» — это как? В чем тогда лечение? И чем (какой проблемой) пациент расплатится за ровные зубы?

Даже ежу давно понятно, что смыкание зубов зависит от множества «незубных» факторов. И что прикус — это не только зубы. Вот поэтому назрела (давно уже назрела) необходимость расширить наше понимание того, что есть прикус и окклюзия зубов. И дать более точную формулировку этим понятиям.

ЧИТАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ…

Записаться на диагностику

Social Like

Комментарии для сайта

Cackle

Окклюзия периферических сосудов сосудов

Окклюзии сосудов подвержены крупные артерии конечностей, чаще — нижних. Окклюзии являются неприятным последствием заболеваний сосудов ног. При этом угроза острого окклюзионного процесса в этой области опасна развитием некроза тканей, что ведет к ампутации пораженной конечности. Характерными признаками облитерирующего тромбангиита, атеросклероза сосудов ног и других распространенных патологий являются:

- боли в ногах, которые не проходят в состоянии покоя;

- бледность кожных покровов конечностей;

- холодность в ногах;

- ощущение покалывания, онемения в конечности;

- нарушение двигательных функций конечности.

При появлении данных симптомов рекомендуется немедленно провести обследование и лечение сосудов конечностей: малейшее промедление может обернуться развитием гангрены. На ранних стадиях развития недуга лечение облитерирующего атеросклероза нижних конечностей и прочих патологий склеротического происхождения проводится консервативными методами, тогда как в запущенной форме бороться с болезнью трудно.

Окклюзионные процессы возникают в артериях почек — в результате развивается реноваскулярная гипертензия, дисфункция почек. Поражениям подвергается и аорта, поскольку это самый крупный сосуд. О последствиях атеросклероза аорты читайте, перейдя по ссылке.

Признаки окклюзии сонных артерий

Симптоматика болезни во многом зависит от расположения аномального участка, скорости поражения, анатомии разветвленности альтернативных кровеносных сетей, питающих мозг в период закупорки основных протоков. Чаще всего патогенное закупоривание развивается медленными темпами, поэтому у кровеносной системы есть «возможность» подстроиться под новые, неблагоприятные условия. Функциональность участков ГМ сохраняется, но неуклонно формируется хроническая ишемическая болезнь. Внезапная закупорка ведет к незамедлительному апоплексическому удару.

Если кровеносные «трассы» поражаются с обеих сторон, симптоматическая картина более сложная, а прогноз на последующее восстановление менее благоприятен. Тяжесть течения и проявлений высокая. Первым признаком зажима сонных каротидов выступает транзиторная ишемическая атака (ТИА). Чем больше площадь поражения коры головного мозга, тем дольше продолжаются приступы. Больной ощущает онемение кожных покровов лицевой части с противоположной стороны от аномальной зоны. Немеют пальцы, наступает мышечная слабость в верхней конечности. На стороне расстройства наблюдается частичная или полная потеря зрительного восприятия. Перед глазами появляются пятна, «помехи», потемнения до полной потери зрения на некоторое время. В некоторых эпизодах может появиться головная боль, галлюцинации, дисфункция глотания, тошнота, потеря координации. Малый процент пациентов жалуются на судорожный синдром или обширные эпилептические приступы.

Две трети больных после одного или нескольких ТИА переносят ишемический удар, признаки которого схожи с описанными приступами, однако по истечении времени они не проходят (сохраняются зрительные нарушения, онемение не проходит, наблюдается неврологический дефицит). Изменить ситуацию в сторону облегчения симптомов может только корректное лечение.

Если альтернативные ветви крове-распределительной системы развиты хорошо, то закупорка сонных каротидов может протекать мало-заметно, дегенеративных поражений не происходит. В противном случае есть вероятность онтогенеза двустороннего смыкания стенок, что приводит к обширному апоплексическому удару, коме и летальному исходу.

Окклюзия сосудов, снабжающих кровью головной мозг

Окклюзионные процессы в артериях, питающих головной мозг, таят в себе опасные последствия. Нарушение мозгового кровоснабжения чревато развитием инсульта или ишемического инфаркта мозга, а это часто заканчивается смертью пациента, парализацией или слабоумием. Распространенная причина этого — окклюзия сонных артерий. Она сопровождается потерей сознания, тошнотой и рвотой, нарушениями координации, речи и зрения, слабостью и онемением конечностей. Предвестником инсультов становятся транзиторные (церебральные) ишемические атаки, о которых мы подробно рассказывали ранее.

Как диагностировать патологию?

В качестве диагностики аномального зажима СС-путей проводится комплексное неврологическое обследование. Самой доступной методикой выступает ультразвуковой скрининг васкуляров головы и шеи. Самым информативным методом, подтверждающим первоначальный диагноз, является ангиография церебральных сосудов. Ангиография используется в затруднительных прецедентах, а также перед инструментальным вмешательством (при планируемой операции).

Магнитно-резонансная ангиография максимально безопасна и информативна в результате недоступности иных способов диагностирования. Дополнительно выписывается направление на ядерно-резонансное сканирование головного мозга. При совместной аппаратной диагностике стопроцентно выявляется поражение сонных «трасс».

Компьютерное сканирование помогает определить пораженные кислородным голоданием очаги. Цветовые различия дегенеративных участков на получаемых снимках помогают дифференцировать различные типы ишемии. Данный вид заболевания может быть определен только через 2-3 суток. В первые часы развития ишемии изменения в тканях мозга не просматриваются. Определить деструкцию можно только по косвенным признакам.

Анализы и диагностика

Обращаться к врачу рекомендуется при первых же проявлениях заболевания. После осмотра, сбора анамнеза и оценки проявлений клинической симптоматики приступают к диагностике, которая включает:

- КТ-артериография;

- УЗДГ;

- церебральная ангиография;

- МР-ангиография;

- коагулограмма;

- МРТ головного мозга.

Только после комплексного обследования назначается соответствующее лечение, которое для каждого пациента подбирается индивидуально.

Приемы для правильности постановки нижней челюсти

Правильное позиционирование челюсти пациента в положении центральной окклюзии предполагает применение двух методов постановки: функционального и инструментального.

Основное условие корректной постановки – миорелаксация мышц челюсти.

Функциональный

Порядок проведения данного метода следующий:

- пациент немного отводит голову назад до напряжения мышц шеи, что препятствует выпячиванию челюсти;

- дотрагивается языком до задней части нёба, как можно ближе к горлу;

- в это время специалист помещает указательные пальцы на зубы пациента, слегка надавливая на них и при этом немного отводит в разные стороны уголки рта;

- пациент имитирует глотание пищи, что практически в 100% случаев приводит к миорелаксации и предотвращает выпирание челюсти;

- при сведении челюстей специалист касается поверхностей зубов и удерживает уголки рта до полного его закрытия.

В некоторых случаях процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока не будет достигнута полная миорелаксация и корректное сведение обоих рядов.

Инструментальный

Выполняется с применением специализированных устройств, которые копируют движения челюстью. Применяется только в крайне серьезных ситуациях, когда отклонения прикуса значительные и необходима корректировка положения челюсти с применением физических усилий специалиста.

Чаще всего, при проведении данного метода применяется аппарат Ларина и специальные ортопедические линейки, позволяющие зафиксировать движения челюсти в нескольких плоскостях.

Методы лечения тромбоза центральной артерии сетчатки

Лечение окклюзии необходимо начинать буквально в первые часы после предъявления жалоб на отсутствие или снижение зрения, иначе восстановить его будет уже невозможно. Первичная неотложная помощь должна включать массаж глазного яблока, который поможет восстановлению кровотока в ЦАС. Для снижения ВГД рекомендуется инстилляция глазных капель, применение мочегонных средств, осуществляется парацентез роговицы.

Если окклюзия центральной артерии сетчатки, обусловлена спазмом артериол, патогенетическую терапию дополняют назначением вазодилататоров (нитроглицерина сублингвально, папаверина внутримышечно, эуфиллина внутривенно и пр.), проводят ингаляции карбогена или гипербарическую оксигенацию.

При тромбозе ЦАС, необходимо применение тромболитических средств и антикоагулянтов, внутривенные инфузии декстрантов, зондирование через надглазничную артерию ветвей глазной артерии.

Любой тип окклюзии центральной артерий требует приема антиоксидантов, выполнение местных ретробульбарных и парабульбарных инъекций сосудорасширяющих препаратов, инстилляций b-адреноблокаторов. Одновременно должна начаться корригирующая терапия сопутствующей системной патологии.

Эффективность лечения окклюзии центральной вены сетчатки напрямую зависит от оперативности ее проведения и особенно высока в первый час от момента возникновения тромбоза.

Общие сведения

Окклюзия сосудов это закупорка (чаще артерий, чем вен), для которой характерно выраженное снижение скорости и качества кровотока. Окклюзия может стать причиной некроза ткани, и как следствие, привести к летальному исходу. Патология встречается довольно часто и может поражать органы зрительного восприятия, центральную нервную систему, конечности и магистральные сосуды.

В результате поражения мезентериальных сосудов развивается сепсис и перитонит. Абдоминальный ишемический синдром развивается на фоне отсутствия адекватного кровообращения органов пищеварительного тракта. Патология связана с окклюзией непарных висцеральных ветвей брюшной аорты – чревного ствола и брыжеечных артерий (верхняя, нижняя). Брюшная жаба может развиваться под воздействием как внутренних (тромбоз), так и внешних факторов (травматическая окклюзия).

Что такое окклюзионная повязка?

Данный метод герметизации очага применяется при ранениях, которые требуют сохранения стерильных условий и защиты от воздействия внешней среды.

Наложение окклюзионной повязки на коленный сустав требует определенных навыков и соблюдения техники:

- перекрыть раневую поверхность стерильной марлей;

- верхушку косынки расположить на области бедра, обернуть вокруг талии;

- согнуть повязку у основания на 2 см;

- скрестить концы под бедром, завязать узлы на бедре;

- через образовавшийся узел перебросить верх, а затем продеть под узел.

Допускаемые ошибки

Создание протезирующей конструкции в условиях нарушений прикуса – сложнейшая ортопедическая процедура, качество выполнения которой на 100% зависит от квалификации специалиста, ответственного подхода к работе.

Нарушения при определении положения центральной окклюзии могут привести к возникновению следующих проблем:

Прикус завышен

- Складки лица сглажены, рельеф носогубной зоны слабо выражен;

- лицо пациента имеет удивленный вид;

- пациент чувствует напряжение при закрытии рта, во время сведения губ;

- пациент ощущает, что во время общения зубы стучат друг об друга.

Прикус занижен

- Складки лица сильно выражены, особенно в зоне подбородка;

- нижняя треть лица визуально становится меньше;

- пациент становится похож на пожилого человека;

- уголки рта опущены;

- губы западают;

- неконтролируемое слюноотделение.

Постоянная передняя окклюзия

- Между передними резцами наблюдается заметный зазор;

- боковые элементы не контактируют нормально, бугоркового сведения не происходит.

Постоянная боковая окклюзия

- Завышение прикуса;

- зазор со стороны смещения;

- смещение нижнего ряда в сторону.

Причины возникновения подобных проблем

- Некорректная подготовка восковых шаблонов.

- Недостаточное размягчение материала для снятия слепков и оттисков.

- Нарушение целостности восковых форм из-за преждевременного их извлечения из ротовой полости.

- Излишнее давление челюсти на валики во время снятия слепков.

- Ошибки и нарушения со стороны специалиста.

- Ошибки в работе техника.

В видео представлена дополнительная информация по теме статьи.

Используемые методы

Центральная окклюзия определяется на стадии изготовления протезирующих конструкций при потере нескольких единиц.

Это необходимо для обеспечения нормального функционирования изделия и исключения возникновения отклонений, проблем в работе височно-челюстных суставов.

Большое значение в данном случае имеет показатель высоты нижней трети лица. Однако, при отсутствии большого количества единиц, этот показатель может быть нарушен и его необходимо восстанавливать.

В случае если у пациента частичная адентия, применяют несколько вариантов определения показателя.

Наличие антагонистов с обеих сторон

Метод применяется, когда антагонисты имеются во всех функциональных зонах челюстей.

При наличии большого количества антагонистов высота нижней трети лица сохраняется и является фиксированной.

Показатель окклюзии определяется, опираясь на как можно большее количество зон контакта одноименных единиц верхнего и нижнего ряда.

Такой вариант наиболее прост, так как не требует дополнительного использования окклюзионных валиков или специализированных ортопедических шаблонов.

Наличие трех окклюзионных пунктов между антагонистами

Данный метод применяется, если у пациента сохранились антагонисты в трех основных зонах контакта рядов. При этом малое количество антагонистов не позволяет нормально позиционировать гипсовые слепки челюсти в артикуляторе.

В таком случае естественная высота нижней трети лица нарушается, и для корректного сопоставления слепков применяются окклюзионные валики из воска или термопластичного полимера.

Валик укладывается на нижний ряд, после чего пациент сводит челюсти. После того, как валик извлекается из ротовой полости, на нем остаются отпечатки зон контакта антагонистов.

Данными отпечатками впоследствии пользуются техники в лаборатории для позиционирования слепков и создания полнофункционального и корректного, с ортопедической точки зрения, протеза.

Отсутствие антагонирующих пар

Наиболее трудоемкий вариант развития событий – полное отсутствие одноименных элементов на обеих челюстях.

В данной ситуации вместо положения центральной окклюзии определяют центральное соотношение челюстей.

Процедура включает в себя следующие шаги:

- Работа по формированию протетической плоскости, которая позиционируется вдоль жевательных поверхностей боковых едиинц и является параллельной лучу. Он строится от нижней точки носовой перегородки к верхним краям слуховых проходов.

- Определение нормальной высоты нижней трети лица.

- Фиксирование мезиодистального соотношения верхней и нижней челюсти за счет восковых или полимерных базисов с окклюзионными валиками.

Проверка центральной окклюзии при имеющихся парах одноименных элементов выполняется за счет смыкания зубов и проводится следующим образом:

- тонкая полоска воска укладывается на уже подготовленную и припасованную контактную поверхность окклюзионного валика, приклеивается;

- полученная конструкция нагревается до размягчения воска;

- подогретые шаблоны помещаются в ротовую полость пациента;

- после сведения челюстей вместе, зубы оставляют на восковой полосе отпечатки.

Именно эти отпечатки используются в процессе моделирования центральной окклюзии в лабораторных условиях.

Если в процессе определения окклюзии смыкаются поверхности верхнего и нижнего валиков, специалист корректирует их контактные поверхности.

На верхнем выполняются вырезы в форме клина, а с нижнего срезается некоторое количество материала, после чего на обработанную поверхность наклеивается восковая полоса. После повторного сведения рядов, материал полосы вдавливается в вырезы.

Изделия извлекаются из ротовой полости пациента и отправляются в лабораторию для последующего изготовления протеза.

Диета при окклюзии

Для восстановления эластичности сосудистой стенки, её укрепления и уменьшения выраженности окклюзии рекомендуется придерживаться определённых правил в питании. При окклюзии рекомендуется придерживаться специальной холестеринснижающей диеты, которая включает:

- Бобовые культуры. Фасоль и бобы являются источниками белка, железа, фолиевой кислоты и не содержат в себе абсолютно никаких жирных кислот.

- Цельное зерно (хлеб из муки грубого помола, гречка, овсянка и неочищенный рис).

- Капуста (все виды, особенно брокколи). Предотвращает отложение солей, нормализует липидный спектр холестерина, обогащает организм витаминами К и С.

- Спаржа. Способствует снижению кровяного давления, уменьшению содержания холестерина в крови.

- Хурма. Богата клетчаткой и оказывает выраженный антиоксидантный эффект.

- Шпинат. Позволяет снизить уровень кровяного давления у гипертоников.

- Куркума. Обладает антиатеросклеротическим эффектом, уменьшает объём холестериновых бляшек, уменьшает выраженность воспалительного процесса.